hiemssmeih

Interview mit Dr. Melanie Hassler

Prostatakrebs ist für Betroffene oftmals eine einschneidende Veränderung in das gewohnte Leben. Umso größeres Vertrauen wir darum in die Hände behandelnder Ärzte und Ärztinnen gelegt. Wir von PATIO haben deswegen Urologin Dr. Melanie Hassler in der Wiener Universitätsklinik besucht und sie zu ihren Erfahrungen mit Prostatakrebs befragt und dabei sehr spannende sowie aufschlussreiche Antworten bekommen:

Wie schnell muss man auf Prostatakrebs reagieren?

Was unterscheidet Prostatakrebs von anderen Krebsarten?

Kann man von sich aus einen Gentest für Prostatakebs machen lassen?

/////

Was tut sich in der Forschung rundum Prostatakrebs?

/////

Warum ist die Einbindung von Patient:innen in der Medizin wichtig?

/////

Interview mit Vorstandsmitglied der Selbsthilfegruppe Prostatakrebse Helga Platzer

Selbsthilfegruppen sind mit die besten Anlaufstellen, um sich infolge seiner Krebsdiagnose erstmals ausführlicher über die Erkrankung zu informieren und um verstehen zu lernen, was es bedeutet, einen Tumor in sich zu tragen. Als Vorstandsmitglied der Selbsthilfegruppe Prostatakrebse und Angehörige eines verstorbenen Prostatakrebs-Betroffenen ist Helga Platzer regelmäßig mit Neu-Erkrankten konfrontiert und leistet wertvolle Aufklärungsarbeit. Weil wir diese Arbeit für außerordentlich wichtig und ihre Sichtweise für besonders interessant halten, haben wir Helga zum Gespräch eingeladen, um sie zu ihren Erfahrungen mit Prostatakrebs zu befragen:

Was gibt es über die Ärzt:innen-Patienten-Beziehung zu sagen?

Woraus kann man während der Zeit einer Krebserkrankung Kraft schöpfen?

Wie ist eine Krebsdiagnose für die Angehörigen?

Wem erzählt man von der Krebsdiagnose?

Was war die erste Reaktion auf den Prostatakrebs deines Mannes?

Was hat Prostatakrebs mit Männlichkeit zu tun?

Wie präsent war der Prostatakrebs in eurer Partnerschaft?

Interview mit PATIO-Gründer Univ.-Prof. Dr. Markus Mitterhauser

Wer steckt eigentlich hinter der Initiative PATIO? Was ist die Idee hinter dem Projekt? Welche Ziele verfolgt PATIO? Im ersten Teil unserer Interview-Reihe haben wir Univ.-Prof. Dr. Markus Mitterhauser, den Gründer von PATIO, zu Wort gebeten und zu seinen Erwartungen sowie seiner Vision befragt und sehr spannende Antworten bekommen:

Markus stellt PATIO vor

Welchen Mehrwert bieten Krebsbetroffene der Forschung?

PATIO und personalisierte Medizin

Radiopharmazie und Prostatakrebs

Interview mit Stoma-Schwester Daniela (AKH Wien)

Inkontinenz bereitet vielen Prostatakrebs-Betroffenen als zentrales Thema nach einer Prostatekotimie große Sorgen. Wir von PATIO haben Stoma-Schwester Daniela in der Wiener Universitätsklinik für Urologie besucht und zu ihren Erfahrungen befragt und sehr spannende sowie aufschlussreiche Antworten bekommen:

Wie sieht eine Inkontinenz-Einlage aus?

Wie lange hält eine Inkontinenz-Einlage?

Welche Alternativen zur Inkontinenz-Einlage gibt es?

Was sind die häufigsten Fehler im Umgang mit einer Inkontinenz-Einlage?

Welche Fragen beschäftigen Betroffene vor der OP (Prostatektomie)?

/////

Wovor haben Patienten bei der Prostatektomie am meisten Angst?

/////

Interview mit Univ.-Prof. Dr. Shahrokh Shariat

Prostatakrebs ist für Betroffene oftmals eine einschneidende Veränderung in das gewohnte Leben. Umso größeres Vertrauen wir darum in die Hände behandelnder Ärzte und Ärztinnen gelegt. Wir von PATIO haben deswegen das Gespräch mit Univ.-Prof. Dr. Shahrokh Shariat, dem Leiter der Wiener Universitätsklinik für Urologie, gesucht, um ihn zu seinen Erfahrungen mit Prostatakrebs zu befragen und dabei sehr spannende sowie aufschlussreiche Antworten bekommen:

Prof. Shariat über PATIO

Warum Urologie?

Prof. Shariat über Männergesundheit

Prof. Shariat über die Selbstermächtigung des Patienten

Prof. Shariat über Gesundheitspolitik

Prof. Shariat über die Selbstbestimmung des Patienten

Sind Männer mit Prostatakrebs benachteiligt?

Häufige Fehlannahmen über Prostatakrebs

Krebs und Komplementärmedizin

Forschungsstand Prostatakrebs

Die Urologie - wichtiges medizinisches Teilgebiet

Der männliche Orgasmus - Erfahrungsbericht

Aus medizinisch-physiologischer Sicht scheint die Sache recht klar: Der männliche Orgasmus äußert sich in rhythmisch-reflexartigen Kontraktionen der Beckenbodenmuskulatur, die für ungefähr drei bis zwölf Sekunden anhalten. Das Sperma (= Ejakulat) ist eine Flüssigkeitsmischung aus Spermien, die aus den Hoden stammen, sowie aus Sekreten der Prostata, Nebenhoden und Samenbläschen. Bei einem Orgasmus stößt der Mann ungefähr 2 bis 5 Milliliter Ejakulat aus – darin sind bis zu 300 Millionen Spermien enthalten. Und aus dieser Vielzahl von Spermien kann dann tatsächlich das eine oder andere Spermium auch eine Eizelle befruchten, egal ob gewollt oder ungewollt. Somit kann der männliche Orgasmus den Mann auch zum biologischen Vater machen. Viele Männer haben jedoch auch eine soziale Vaterrolle angenommen, sodass es keine genaue Zahl darüber gibt, wie viele Männer sich in Österreich auch als Väter verstehen. Zwischen 1% (sechs Monate oder mehr Monate) bis 10% (weniger als drei Monate) der Männer gehen dann auch tatsächlich in Karenz. Aber zurück zum männlichen Orgasmus.

Der männliche Orgasmus ist zumeist ein kurzes, aber auch intensives Vergnügen – in der Dauer eines Wimpernschlags liegt ganz viel Glückseligkeit, und danach, bedingt durch die Ausschüttung des Botenstoffes Oxytocin, stellt sich ein befriedigendes Gefühl sowie eine innige Verbundenheit mit dem/der Partner:in ein. Natürlich variiert der männliche Orgasmus von Mann zu Mann – alles hängt von verschiedenen Lebensstilfaktoren, der jeweiligen Gesundheit sowie auch beispielsweise von beruflichen Rahmenbedingungen ab. Aber prinzipiell stärkt jeder Orgasmus das Immunsystem und reduziert Stress, obgleich beim Onanieren oder beim Geschlechtsverkehr. Der männliche Orgasmus ist ein Teil des gesunden Männer-Selbstverständnisses und letztendlich ein wichtiger Beitrag in der Gesundheitsprävention.

Orgasmusfähigkeit nach einer radikalen Prostatektomie

Was aber passiert mit dem männlichen Orgasmus nach einer radikalen Prostatektomie, wenn aufgrund eines Prostatatumors die gesamte Prostata mitsamt ihrer Samenblasen entfernt werden muss? Die Bewältigung möglicher Begleiterscheinungen wie beispielsweise Erektionsbeeinträchtigungen oder der „trockene Orgasmus“ stellen jeden betroffenen Mann vor eine hohe persönliche Herausforderung. Der trockene Orgasmus bedeutet, dass dieser ohne Ejakulat passiert, d.h. man(n) kann mit dem Penis kein Sperma durch die Harnröhre herausschleudern und, bedingt durch die Entfernung der Samenbläschen, ist man(n) dauerhaft zeugungsunfähig.

Der männliche Orgasmus aus Sicht des Mannes mit Prostatakrebs

Wenn man als Mann eine Prostatakrebserkrankung zu bewältigen hat, sind die Herausforderungen vielfältig. Von Inkontinenz bis Impotenz reichen die Themen, neben den klassischen Fragen zu OP-Techniken, von REHA-Möglichkeiten bis hin zur männlichen Sexualität, sprich: Ist ein aktives Liebesleben weiterhin möglich? Und wie konkret funktioniert „das“ mit einem trockenen Orgasmus? Letzteres ist wahrscheinlich jedem Mann doch vertraut – wer hat es noch nicht erlebt, dass nach dem zweiten oder dritten Mal beim Geschlechtsverkehr in schneller Folge das Ejakulat ausbleibt bzw. weniger wird. Das wohlige Gefühl des Orgasmus, das Kribbeln im Bauch über das kleine Becken bis in den Hodensack lässt sich vom reduzierten Ejakulat jedoch kaum beeindrucken - es bleibt warm und intensiv. Oder gilt es für einen Mann nur dann als richtiger Koitus, wenn Sperma „fließt“? Gehört zum intensiven Gefühl des Orgasmus auch unbedingt das Loslassen im Sinne des Abspritzens dazu?

Der trockene Orgasmus stellt per se kein gesundheitliches Problem dar – er ist eine normale Variante, kann aber mitunter ein psychisches Unwohl-Sein auslösen, wenn es dem Mann fremd und ungewohnt ist, offen über seine Sexualität zu sprechen, oder sich gegenüber seiner/seinem Partner:in zu öffnen. Feuchte Träume mögen der Vergangenheit angehören, doch erotische Träume werden keinesfalls ausbleiben. Wichtig ist, dass man(n) sich weiterhin als vollwertiger Mann fühlt und annimmt. Eine (Prostata-)Krebserkrankung ist immer eine Zäsur im Leben eines Mannes, doch birgt zugleich auch die große Chance, Veränderungen anzugehen und altgewohnte Abläufe zu verändern. Dort, wo der Penis im Laufe eines Männerlebens zuhäuf zu einem „erotischen Blitzableiter“ verkommt, bietet die Prostatakrebserkrankung tatsächlich die Chance, sein eigenes Liebesprogramm neu zu konfigurieren. Natürlich gehört es dazu, den eigenen Testosteronspiegel genau zu beobachten, weil manche Tumore hormonabhängig sind. Zudem sollte auch mit den operierenden Ärzt*innen über mögliche Nervenschädigungen, die bei der Operation auftreten könnten, gesprochen werden, weil diese für Komplikationen verantwortlich sein können. Wenn dann alle Risikofaktoren besprochen und in Relation zu einem erfüllbaren Sex(er)leben gesetzt werden konnten, steht – im wahrsten Sinn des Wortes – dem Mann nichts mehr im Weg, außer er selbst. Es macht daher auf alle Fälle Sinn, sich mit anderen betroffenen Männern auszutauschen, sei es bei einen der zahlreichen Selbsthilfeorganisationen oder in einer begleitenden sexualpädagogischen Gesprächsgruppe. Dort kann man(n) jedenfalls viel über sich kennenlernen, sich mit anderen Männern austauschen und auch viel Neues über Sex erfahren. Man(n) ist nie zu alt, um „Let´s talk about sex …“ zu beginnen.

Männliche Sexualität ist gesund und vital, sie ist schön und macht Spaß. Aber es kann auch zu Problemen kommen, u. a. durch erektile Dysfunktion (ED). Dies bezeichnet die Unfähigkeit, eine Erektion zu bekommen bzw. diese für den Geschlechtsverkehr ausreichend aufrechtzuerhalten. Die Auswirkungen des „trockenen Orgasmus“ oder jene durch eine erektile Dysfunktion sollten dem Mann aber den Zugang zur eigenen, aktiven Sexualität nicht erschweren oder verunmöglichen. Sexualität ist kein Leistungssport, sie ist keine Ersatzdroge für andere Unzulänglichkeiten. Sexualität ist Kommunikation, sie ist unsere intimste Körpersprache und sie ist vor allem auch die Sprache zu uns selbst. Sex mit anderen sowie Sex mit uns selbst ist daher immer auch eine Begegnung, aus der wir Kraft und Zuversicht schöpfen können. Der Prostatakrebs mag uns betroffenen Männern zwar die eine oder andere gewohnte sexuelle Ausdruckskraft nehmen, aber man(n) kann sich auch neue lustvolle Ebenen erarbeiten.

Kurzum – der OrgasMUSS sollte als ein OrgasKANN verstanden werden. Dann klappt es wieder mit dem sexuellen Höhepunkt in einer anderen, neuen Dimension. Man(n) sollte sich darauf freuen. Denn der Weg dorthin ist mit viel Übung und Vergnügen verbunden. Und so schwer er auch manchmal sein mag: Er lohnt sich.

Mag. Thomas Fröhlich, MA

Wien, am 15.12.2023

Unsere App PATIOSpots

Menschen in verschiedenen Lebensstadien und Situationen haben aus oft unterschiedlichen Gründen ein unmittelbares Bedürfnis, eine öffentlich zugängliche Toilette in kurzer Zeit zu finden. Besonders bei Inkontinenz aufgrund von Blasenschwäche, Prostatakrebs oder einfach nur im höheren Alter. Mit PATIOSpots kannst Du WC-Anlagen in Deiner umliegenden Umgebung finden, bewerten und jederzeit selbst neue Orte hinzufügen, um so auch andere über eine Toilette zu informieren. Gemeinsam können wir so dazu beitragen, dass Betroffene jederzeit Kenntniss über die nächste Toilette haben und Auswärtstermine wieder sorgenfrei wahrnehmen können. Hier erklären wir Dir, wie Du PATIOSpots kostenlos auf dein Gerät herunterlädst:

PATIO in den Medien

- ORF "bewusst gesund" - Prostatakrebs - Leben mit der Erkrankung

- Broschüre Krebshilfe: Initiative Prostatakrebs

- Die Presse - Website und App für Betroffene von Prostatakrebs

- Online Belegexemplar unserer Verlagshaus der Ärzte Medienkoop - Das Online-PDF der Ausgabe hier downloaden

- gesund und fit - Prostatakrebs: Hilfe im Alltag

- Kurier - Weitere Infos: Digitaler Helfer

- Kurier - PSA-Test: Wieso die Prostatakrebs-Vorsorge heute viel genauer ist > Neue App als Helfer für den Alltag

- Medizin populär - Mach was, Mann!

- Magazin Ärztewoche - Neue Alltagshilfe für Krebskranke

- Life Science Austria - Prostatakrebs: Neue App der Initiative "PATIO" hilft Betroffenen

- Presse-Nachrichten - Prostatakrebs: Neue App der Initiative "PATIO" hilft Betroffenen

- wiesonur - Prostatakrebs: Neue App der Initiative "PATIO" hilft Betroffenen

- Lisavienna - Prostatakrebs: Neue App der Initiative "PATIO" hilft Betroffenen

- Börse-express - Prostatakrebs: Neue App der Initiative "PATIO" hilft Betroffenen

- Brandaktuell - Prostatakrebs: Neue App der Initiative "PATIO" hilft Betroffenen

- Top-News.at - Prostatakrebs: Neue App der Initiative "PATIO" hilft Betroffenen

- OTS.at - Prostatakrebs: Neue App der Initiative "PATIO" hilft Betroffenen

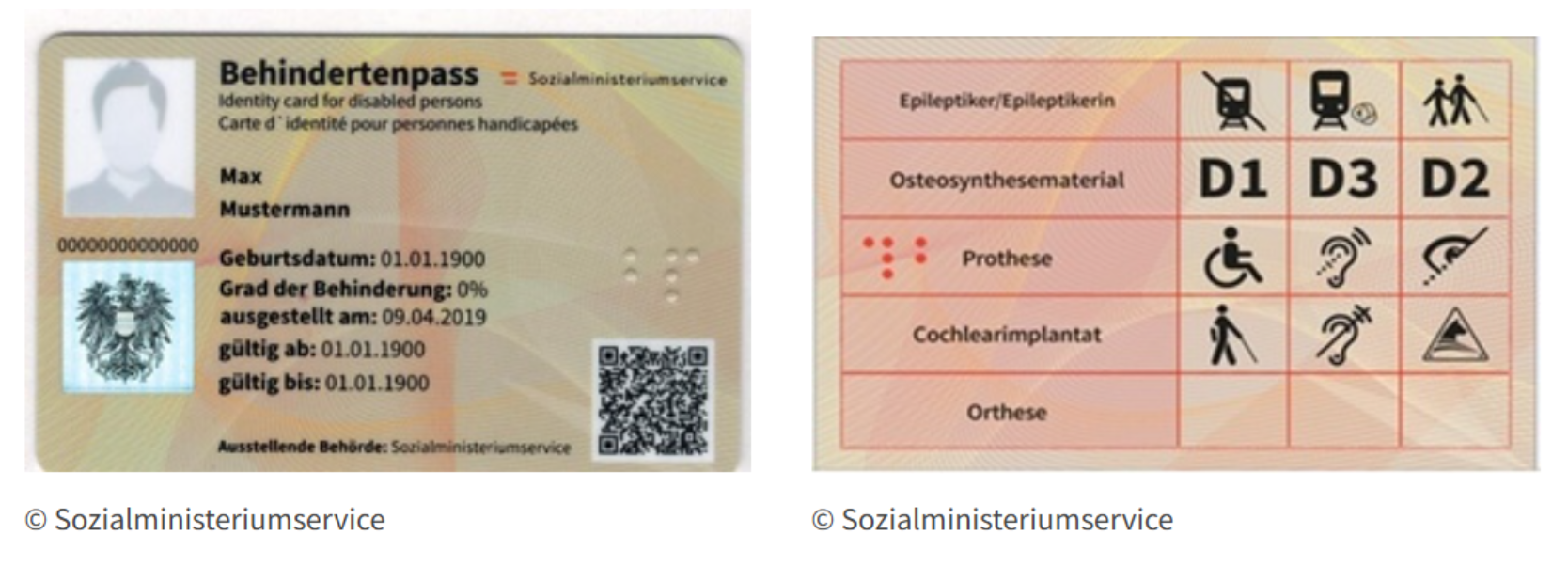

Leitfaden zur Beantragung des Behindertenpasses

Was ist der Behindertenpass?

In Österreich ist ein Behindertenpass notwendig, um diverse Ermäßigungen und Ausgleichsangebote in Anspruch nehmen zu können. Das Ausmaß einer entsprechenden Förderung hängt vom Grad des Behindertenstatus ab, der in Prozent gemessen und im Pass festgehalten wird. Für die Ausstellung des Behindertenpasses müssen Betroffene in Österreich aufenthaltsberechtigt sein und eine amtlich festgestellte Beeinträchtigung von mindestens 50% aufweisen. Dabei kann eine einzelne Erkrankung genügen, oder im Falle einer Kombination aus mehreren Störungen und Erkrankungen Prozente addiert werden. So kann ein Prostatakrebs-Erkrankter, der mittels Active Surveillance behandelt wird, beispielweise mit einer 60%igen Behinderung eingestuft werden. Infolge einer leichten Inkontinenz können noch weitere 10% dazukommen, weswegen im Behindertenpass schlussendlich die Summe von 70% eingetragen wird. Auch Asthma, Diabetes, Hörverlust und eine Vielzahl weiterer Zusätze können das Gesamtergebnis beeinflussen, wobei 100% der maximal erreichbare Wert ist. Tumorbedingte Behinderungen werden aufgrund ihrer möglichen Heilung in aller Regel befristet ausgestellt und bedingen üblicherweise je nach Fall einer Reevaluierung nach ein bis fünf Jahren.

Beispielfoto eines Behindertenpasses des Sozialministeriumservices

Steht mir ein Behindertenpass zu?

Für Prostatakrebs-Erkrankte relevante Punkte sind jedenfalls:

Tumorspezifische Behinderungen

- Entfernter Tumor ohne weiterführende Behandlungsnotwendigkeit [10 - 20%]

- Entfernter Tumor mit abgeschlossener zusätzlicher Behandlung [10 - 40%]

- 10 - 20% bei komplikationslosem Verlauf und geringfügiger Funktionseinschränkung

- 30 - 40% bei andauernden maßgeblichen Funktionseinschränkungen

- Entfernter Tumor mit weiterführender Behandlungsnotwendigkeit [50 - 100%]

- 50 - 100% bei nicht operativ entfernten Tumoren bei laufender Therapie

- 100% bei nicht entfernbaren Tumoren

Inkontinenz - Entleerungsstörungen der Blase und der Harnröhre [10 - 70%]

- 10 - 20% bei geringer Restharnbildung und längerem Nachträufeln

- 30 - 40% bei erheblicher Restharnbildung und wenn manuelle Entleerung bzw. ein Blasenschrittmacher notwendig ist

- 50% - 70% bei Katheterisierung

Psychische Gesundheit

- Affektive Störungen wie Depressionen [10 - 100%]

Dazu können noch weitere individuelle Beschwerden wie Asthma, Seh- und Hörbeeinträchtigungen usw. kommen. Ergeben sie zusammengezählt 50% oder mehr, so steht Dir ein Behindertenpass mit dem angegebenen Grad der Behinderung zu. Suche daher bestenfalls das Gespräch mit Deinen Ärzten und Ärztinnen und erfrage, welche Faktoren sie in Deinem Fall für medizinisch relevant halten.

Welchen Nutzen ziehe ich aus dem Behindertenpass?

Der Behindertenpass wird ausgestellt, wenn ein Behindertengrad von mind. 50% festgestellt wird und bestätigt den Status einer Person als behindert. Dadurch erhalten Betroffene Anspruch auf allgemeine Ermäßigungen, wie es in öffentlichen Anlagen und Infrastrukturen wie auch diversen Kulturstätten häufig der Fall ist. Beispielsweise muss man in zahlreichen öffentlichen Schwimmbädern, Thermen und weiteren öffentlichen Einrichtungen lediglich den halben Eintritt zahlen. Vorteile sind zum Beispiel:

- 50% Ermäßigung in Schwimmbädern der Linz AG

- 50% Ermäßigung in Zugfahrten der ÖBB (bei 70%iger Behinderung)

- 50% Ermäßigung in vielen Museen

- 50% Ermäßigung in Theatern, bspw. die Wiener Staatsoper und das Burgtheater

- Befreiung von der Rezeptgebühr und vom Serviceentgelt für die e-card

- Rundfunkgebühren-Befreiung, Fernsprechentgelt-Zuschuss, EAG-Kostenbefreiung

- Ermäßigung in regionalen/lokalen Verkehrslinien

- Anspruch auf Steuerfreibeträge (bereits ab 25%)

- Status als begünstigte:r Behinderte:r für Personen bis 65 Jahren

- Arbeitsrechtliche Vorteile wie erhöhter Kündigungsschutz oder Urlaubsanspruch (je nach Kollektivvertrag und Dienstrecht)

Im Zweifel kannst Du immer an einer entsprechenden Stelle fragen, ob es Preisvorteile mit Behindertenpass gibt. Als groben Richtwert kannst Du davon ausgehen, dass es auch überall dort Vorteile aufgrund einer Behinderung gibt, wo auch auf Studenten, Familien und Senioren Rücksicht genommen wird. Theoretisch können zudem auch spezielle Rechte wie ein blauer Parkausweis und Anspruch auf Pflegegeld gewährt werden. Die konkreten Ansprüche, die eine anerkannte Behinderung mit sich bringt, werden dabei immer individuell ermessen.

Wie kann ich einen Behindertenpass beantragen?

Die Ermittlung des Behindertengrades ist kostenlos und erfolgt in fünf Schritten:

1. Prüfe, ob Du die Voraussetzungen für Beantragung erfüllst.

- Du musst in Österreich wohnen und aufenthaltsberechtigt sein.

2. Sammle ärztliche Befunde und lass Dir ein aktuelles Passfoto ausstellen.

- Wichtig! Überlege Dir, welche gesundheitlichen Beschwerden für Deinen Behindertengrad wichtig sein könnten und erbitte - falls noch nicht vorhanden - deine:n behandelnden Ärzt:in um Ausstellung aktueller

- Krankenhaus- oder Facharztbefunde

- Entlassungsberichte

- Gutachten, falls vorhanden

- Reha-Berichte, etc.

- Im Prinzip geht es bei der Beantragung des Behindertenpasses darum, den Behörden glaubhaft zu vermitteln, dass eine erhebliche Alltagsbeeinträchtigung besteht. Je mehr medizinische Beschwerden Du also nachweisen kannst, desto besser stehen Deine Chancen - auch kleine Beschwerden können relevant sein!

3. Prüfe, ob Du alle notwendigen Dokumente beigelegt hast und übermittle sie per Formular. Das kannst Du über drei verschiedene Wege übermitteln:

- per Online-Antrag mittels Handysignatur und Bürgerkarte (ID-Austria)

- per Post: Fülle folgendes Formular aus und sende es per Post an die zentrale Poststelle des Sozialministeriumservice in Oberösterreich (gilt bundesweit!).

[Formular im Anhang am Ende des Artikels] - persönlich vor Ort: Mache Dir dazu einen Termin beim Sozialministeriumservice Deiner Landesstelle aus. Die Kontaktdaten zu allen Bundesländern findest Du hier.

4. Warte auf Deinen Bescheid.

- Die Bearbeitung Deines Antrags kann je nach Bundesland und Befundlage mehrere Wochen bis Monate dauern.

- Das Sozialministeriumservice prüft deine Unterlagen. Möglicherweise wirst du zu einer Untersuchung geladen, damit ein Amtsarzt deinen Grad der Behinderung beurteilt.

- Du bekommst einen Bescheid, in dem steht,

- ob dir ein Behindertenpass zusteht.

- welcher Grad der Behinderung festgestellt wurde.

- Bei positivem Bescheid wird der Behindertenpass automatisch direkt mitgeschickt (Karte im Scheckkartenformat).

Im Falle der Ablehnung

Wird Dein Antrag abgelehnt, obwohl Du der Überzeugung bist, dass Dir ein Behindertenpass zustehen sollte, raten wir, Dich an den Verein JUSB zu wenden. Dieser kümmert sich um die Interessen und juristischen Anliegen von Senioren und Menschen mit Beeinträchtiugungen und bietet kostenlose juristische Beratung. Bei negativer Entscheidung bzw. bei zu geringer Einstufung übernimmt JUSB für Dich kostenlos das gesamte gerichtliche Verfahren, verfasst die Klage und bringt diese beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht ein. Weitere Informationen findest Du auf https://www.jusb.at/klage bzw. über das Kontaktformular von Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Bei weiteren Fragen

Wenn auch Du schon Erfahrungen mit der Beantragung des Behindertenpasses gemacht hast und diese teilen möchtest. Auch sonst freuen wir uns über Anregungen und Ergänzungen, falls du beispielsweise Vorteile kennst, die im Beitrag noch nicht erwähnt wurden. In diesem Fall ist unser Forum der perfekte Ort, um Dein Wissen zu teilen.

Des Weiteren sei betont, dass dieser Beitrag lediglich zur Aufklärung der Frage dient, welche Vorteile ein Behindertenpass mit sich bringen kann, sowie als Orientierungshilfe zur Selbsteinschätzung, ob ein Behindertenpass infrage kommen könnte. Bei weiteren Fragen wende Dich bitte an den Sozialministeriumservice.

Die genaue Einschätzungsverordnung, die für die Evaluierung der Behinderung herangezogen wird, findest Du hier.

Österreichische Gesellschaft für Urologie und Andrologie

Diese Website verwendet keine externen Trackers, keine Analytics, nur Session-Cookies und sie respektiert deine Privatsphäre.